KHDグループ入りした凄腕のカメラ修理工房、「キィートス」を知っていますか?

2025年4月、ニコン機械式カメラ専門の修理工房として国内外にその名を知られる「キィートス」が、キタムラ・ホールディングス グループの修理専門会社ユー・シー・エス(以下U.C.S)」に移管されました。キィートスはニコン修理部門出身の経験豊富なリぺアマン2人が1998年に創業。ニコン機械式カメラのファンからは熱烈な支持を得ています。グループ入りから半年、あらためて「フォト工房 キィートス」の魅力に迫ります。

創業から四半世紀、「キィートス神話」が生まれた背景

日本を代表するカメラメーカーであるニコンの本社が鎮座する東京・西大井。前身の日本光学工業時代から光学機器の工場があったこの地に、ニコンが本社を移転したのは2024年。現在、文字通りニコンの本拠地となった西大井に“知る人ぞ知るカメラの修理工房”があるのをご存じだろうか。

キィートス――フィンランド語で「ありがとう」を意味する名を冠したこの工房は、1998年、ニコン修理部門出身の2人のリペアマンによって西大井に設立された。以来、四半世紀にわたってニコンカメラの修理で名を馳せ、「西大井にキィートスあり」と敬意をもって語られてきた。

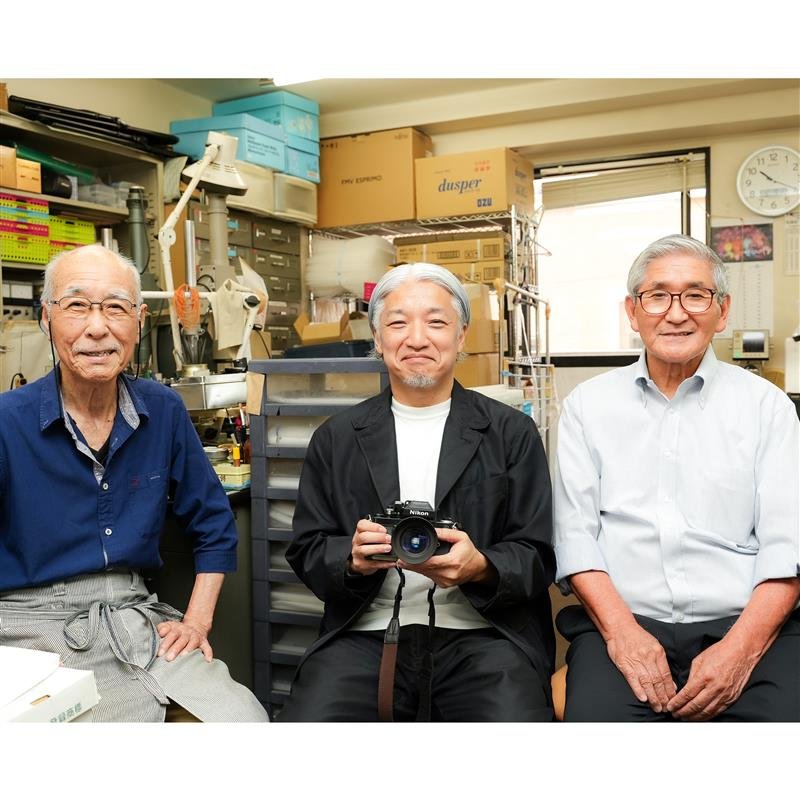

創業者の2人とは、カメラボディの修理におけるエキスパートである國井 猛さん(写真左)と長年レンズの修理で腕を振るってきた長谷川 勝さん。現在はキィートスの名誉技術顧問を務めている。

國井さん、長谷川さんはともに1943年生まれ。ニコン(当時は日本光学工業株式会社)入社年度は異なるものの、國井さんはカメラ本体の修理部門、長谷川さんはレンズ鏡胴の製造に携わった後に、レンズ修理へ転属。國井さんは60年以上ニコンの機械式カメラ、長谷川さんは約50年に渡ってニッコールレンズの修理で腕を振るってきた。まさに「レジェンド」と呼ばれるに相応しいキャリアを誇る。

キィートスがグループ入りすることになった立役者でもあるU.C.S社長の中島 一憲さんは、「キィートスは、ニコンの機械式カメラの修理という分野では、日本国内はもとより、世界のニコンファン、機械式カメラファンから支持を得ている修理工房です。西大井の工房では、外国人のお客さまが年季の入ったニコンのカメラを持って訪れる光景を何度か見たことがあります。まさに、世界が認める工房なのです」と話す。

デジタルカメラの修理を担当していたメンバーが独立して、現在は機械式ニコン専門のメンバー6名で構成されているキィートス。カメラの歴史を変えた名機中の名機「F」や後継機の「F2」を中心に、レンジファインダーの「Sシリーズ」や、フィルムカメラファンから今も絶大な人気を誇る「FM2」などの修理もキィートスでは相談に乗ってくれる。愛機を長く使い続けたいフィルムカメラユーザーにとって、まさに「駆け込み寺」的な存在だ。

國井さんが、こんな話をしてくれた。

「機械式カメラは丁寧に修理することで、永続的に使うことができます。ただ、パーツ類は確実になくなっていく。そのため、パーツを交換せずに修理するのは非常に難しいのです」

デジタル技術の発展によって、カメラでさえ使い捨てされるような時代になった現在、電子基板を使わずに製造される機械式フィルムカメラは稀有な存在であり、修理できる職人も数少なくなった。その一方で、サステナビリティが求められる時代に、その「永続性」に魅力を感じる若い世代も多い。

中島さんが語ってくれた言葉が印象深い。

「私たちキタムラ・ホールディングス グループが継承したのは、キィートスの事業や人材、そして卓越した修理技術だけではありません。まさに写真文化のサステナビリティだと捉えています。また、U.C.Sの若い技術者たちがキィートスの皆さんからクラフツマンシップを学ぶ取り組みもすでに始まっています」

キタムラ・ホールディングス グループの中でもリユース・ビジネスの強化を図る「カメラのキタムラ」。その重要なキーワードのひとつが「リペア」だと中島さんは考えている。

「カメラのキタムラは長年Apple社の正規修理サービスによって、お客さまからの信頼を勝ち得てきました。もともとリペアという分野は私たちにとって強みのひとつです。下地はある。だからこそ、カメラや腕時計はもとより、ほかのプロダクトでもリペア・ビジネスの可能性を探りたいと考えています」

U.C.S 中島社長インタビュー

「Repaired in Japan」の価値を世界に広めたい

キィートスのいちばんの強みはどのようなところにあるのでしょうか?

創業者の國井さんと長谷川さんは長きにわたってニコンで修理のプロとして活躍されてきました。ニコンが認定した技術力。その正統性こそがキィートスの唯一無比の強みです。

リペア・ビジネスの可能性について教えてください。

修理だけに将来的なポテンシャルを見ているわけではありません。修理というのは受け身です。お客さまが持ち込んでくれないと仕事がない。つまり、待っているだけの仕事では発展性はあまりありません。だからこそ、今後はオーバーホール、そしてカスタマイズやチューンナップなどを提案していける工房にしていきたいですね。

将来的には、グローバル展開を視野に入れているとのことですが、具体的には?

「Made in Japan」が世界においてブランドになっているのは周知の事実です。また、日本人が丁寧にモノを扱うことで、「Used in Japan」の価値も知られるようになってきました。次は「Repaired in Japan」だと考えています。日本で修理したモノのクオリティは高い。たとえば、いつか私たちのグループが世界進出を果たすとき、「日本で修理されたカメラだから価値がある」とアピールできるのは、大きな武器になるはずですから。

RECOMMEND ISSUE

\あわせて読みたい/

BACK NUMBER

\バックナンバー/

PICK UP

\オススメ記事/